两会会提这个“隐形推手”吗?

这几天,两会代表聚集北京,共商国是,其中环保方面肯定是绕不开的重要议题。提到空气污染,大多数人会想到雾霾、PM2.5,甚至能脱口而出“汽车尾气”“工业排放”。但很少有人知道,空气中一种看似不起眼的气体——氨气(NH₃),竟是PM2.5形成的“幕后黑手”。它像一根隐形的线,串联起硫酸盐、硝酸盐等污染物,最终织成一张笼罩城市的“细颗粒物大网”。两会期间,代表们会有关于这个“隐形推手”的讨论或提交这方面的提案吗?

今天,我们就用数据和政策文件“抽丝剥茧”,说透氨气监测为何成为环境治理的刚需,以及它如何影响你我的呼吸健康。

一、PM2.5的“化学配方”:氨气是核心原料

如果把PM2.5比作一道“毒菜”,氨气就是必不可少的“调味料”。

科学原理直白版:

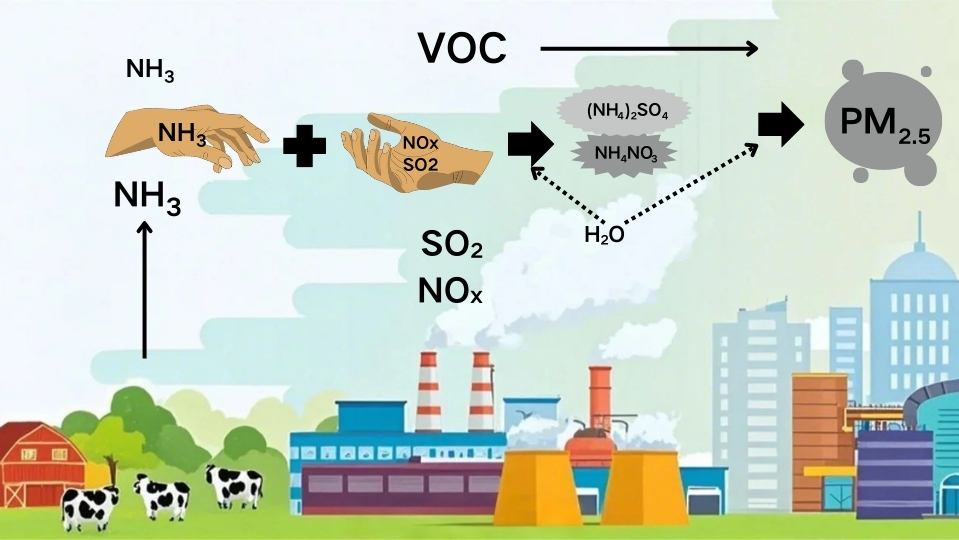

空气中的酸性污染物(如二氧化硫SO₂、氮氧化物NO₂)像“醋”和“柠檬汁”,而氨气则是“碱面”。三者一碰头,立刻发生化学反应,生成硫酸铵((NH₄)₂SO₄)和硝酸铵(NH₄NO₃)——这两种物质正是PM2.5中占比最高的“二次无机盐”。

关键数据:

一张图看懂关系链:

(图:氨气与酸性气体“握手”生成PM2.5的简化示意图)

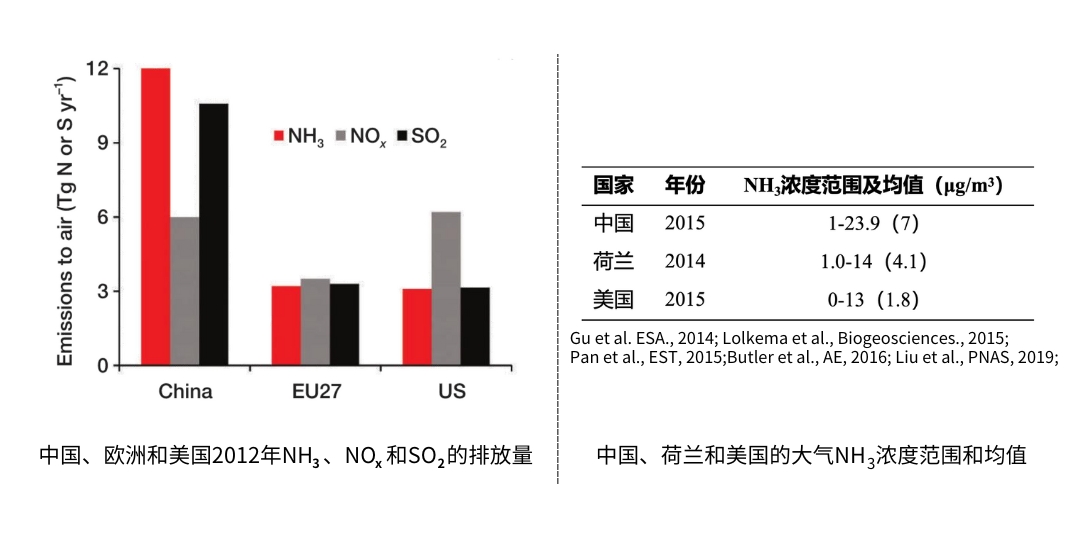

触目惊心的现状:中国的氨气排放“超标”了吗?

对比欧美,我们的氨气浓度有多高?

为什么中国氨气排放“刹不住车”?

政策制定者的焦虑:

生态环境部在京津冀7个城市的试点监测发现,虽然近年PM2.5整体下降,但氨气浓度与PM2.5的年际变化并不完全同步。“这说明单纯控硫控硝不够,必须掐住氨气这个源头。”一位参与政策制定的专家坦言。

政策重拳出击:监测氨气已成国家任务

2023年发布的《空气质量持续改善行动计划》中,氨气首次被列入重点管控清单,释放了强烈信号。

政策硬核要求:

生态环境部黄润秋部长提出:氨气排放与铵盐、PM2.5关系很复杂,要进一步加强监测,扩大监测试点范围,以利发现规律。

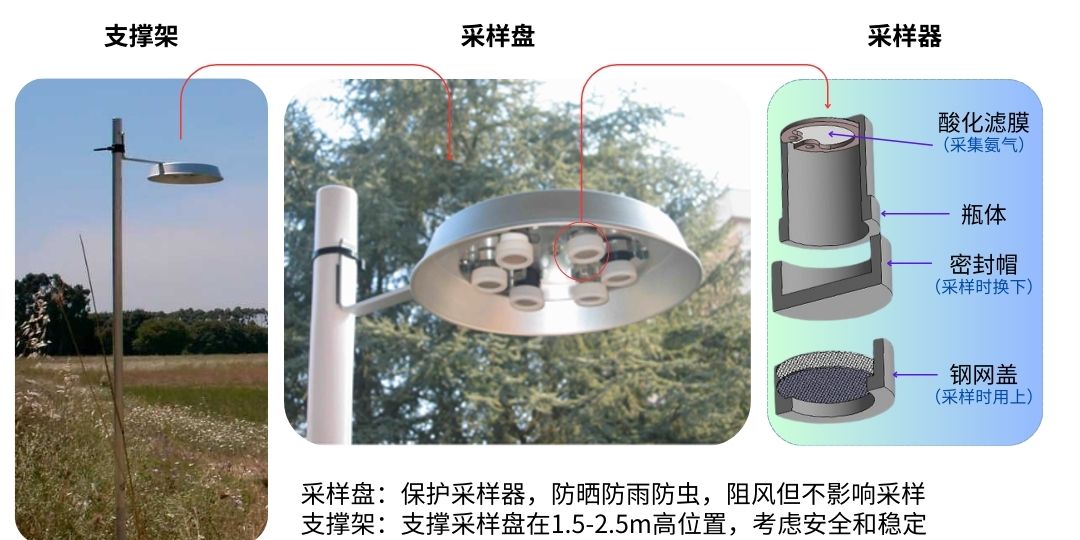

监测技术怎么选?氨气被动采样器“出圈”的秘密

面对动辄上千平方公里的监测需求,传统主动采样设备(需要电源、人工维护)显然力不从心。氨气被动采样器凭借三大优势成为“政策宠儿”:

优势对比表:

|

指标 |

被动采样器 |

主动采样器 |

|

成本 |

单点监测成本降低60% |

设备购置+电费高昂 |

|

部署灵活性 |

可密集布点,覆盖偏远区域 |

依赖电网,仅限城镇 |

|

数据连续性 |

长期稳定(7-30天) |

需频繁更换滤膜、维护 |

图示为意大利Envint公司的Analyst品牌氨气被动采样器。

应用场景案例:

结语:监测氨气,是一场必须打赢的“呼吸保卫战”

当我们谈论蓝天保卫战时,不能只盯着烟囱和汽车尾气。氨气,这个藏在农田、养殖场和工厂里的“隐形推手”,才是PM2.5治理的关键命门。

对环境监测部门和第三方公司而言,氨气监测不仅是政策任务,更是一片尚未充分开发的蓝海市场。谁先掌握精准、低成本的氨气监测能力,谁就能在未来的环境治理中占据先机。